2025年6月8日日曜日に周南市徳山駅前賑わい交流施設交流室2の部屋をお借りして、「しゅうなんまちなか保健室講演会&座談会2025」には70名近くの方にお越しいただき、「人と本がつなぐ"まちの保健室"の寄り添い方がみえてきた時間」となりましたことをご報告いたします。

講演会レポート

講演講師紹介

守本 陽一(もりもと よういち)先生 一般社団法人ケアと暮らしの編集社 代表理事/医師

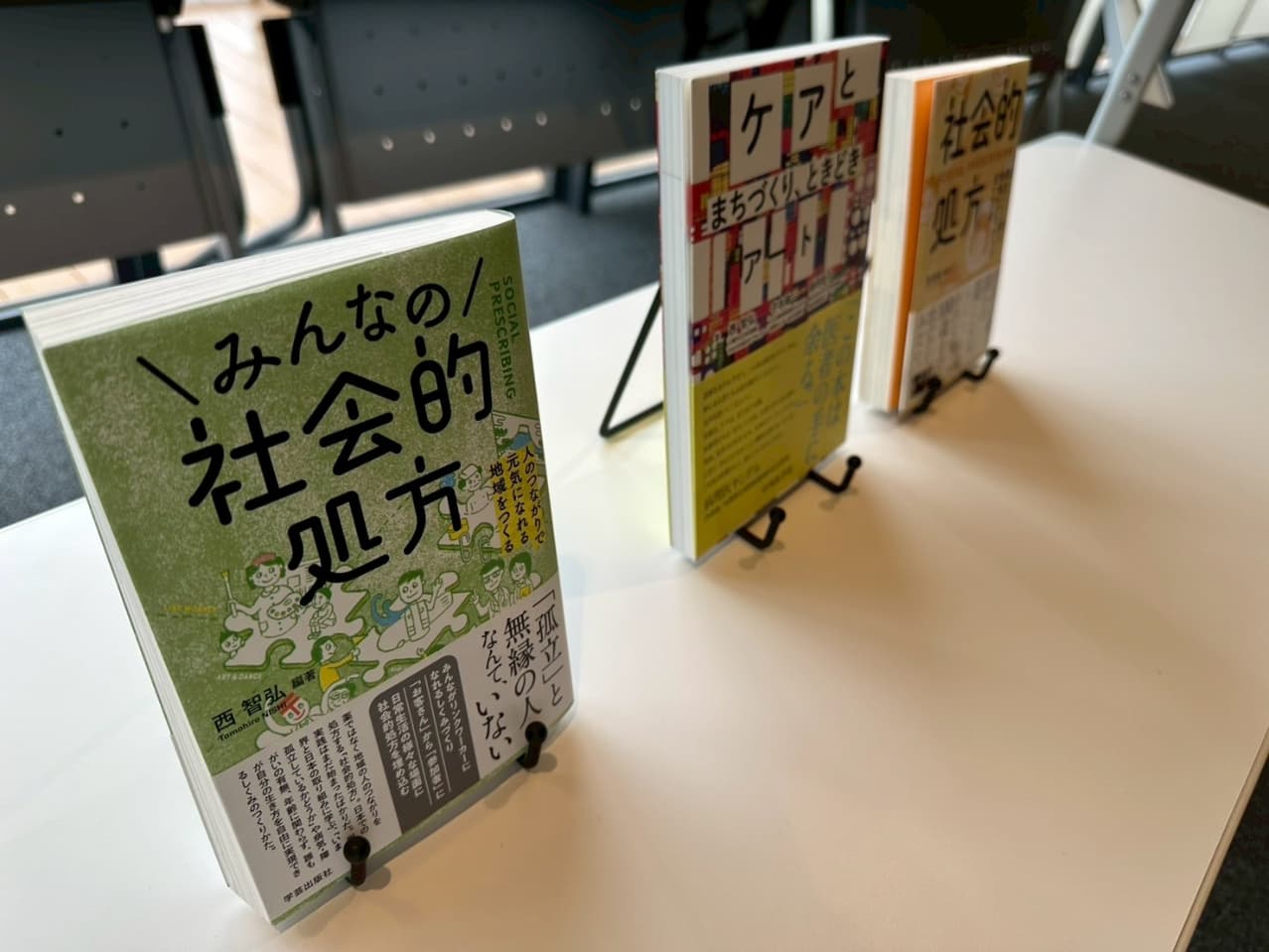

1993年神奈川県生まれ、兵庫県養父市出身で、自治医科大学在学中より「YATAICAFE」など、まちと医療をつなぐ実践を展開され、医師として働く傍ら、商店街の空き店舗を改修し、シェア型図書館、本と暮らしのあるところ『だいかい文庫』をオープンして運営しておられます。2020年に「ケアと暮らしの編集社」を設立し、空き店舗を活用した図書館型共生拠点「だいかい文庫」を運営。社会的処方・重層的支援など多様な自治体・民間連携に取り組む。国土交通大臣表彰(まちづくり功労者)、グッドデザイン賞受賞。著書に『ケアとまちづくり、ときどきアート』『社会的処方』などがある。

「ココで、自分らしく暮らすための処方箋」

守本陽一先生の講演「ココで、自分らしく暮らすための処方箋」は、「ケアするまちをデザインする」というテーマのもと、医療や福祉の専門職としてだけでなく、市民や地域と共に新たな“つながり”と“ケア”のあり方を模索・実践する内容でした。

講演のテーマと問題意識として、「孤独と孤立の問題」を**孤独(主観的な痛み)や孤立(客観的な状態)**が健康に悪影響を及ぼすことを、エビデンスに基づいて紹介され、認知症・うつ・死亡・要介護リスクでは上昇することやタバコ15本分の健康リスクに匹敵するなど、印象的な言葉から医師ならではの視点と孤独と孤立と健康への関係をわかりやすく解説いただきました。

社会構造的な問題としては、サービス化されたケアに頼り切り、地域や家庭における「暮らしの中のケア」が喪失や「自己責任論」がケアを受けることへの心理的なハードルになっていることや行政の縦割り、顔の見えないまち、遊び場の減少、単身世帯の増加など、まちの「ケアの土壌」が痩せ細っているとも伝えられたことが印象的でした。

そんな中、自薦的な取り組みも紹介では、モバイル屋台de健康カフェを2016年9月より実施され、東京大学CBPRのいかんとして医療者は医療者であることを前面に出さず、コーヒーの提供を通したカジュアルな対話を行うため、ナラティブな語りが期待でき、無関心期にある住民へのリーチができる取り組みに医療の敷居を下げ、無関心な層にもリーチ可能といった大きなヒントをいただきました。

そして、グッドデザイン賞を受賞された「本と暮らしのあるところ だいかい文庫」を話される時間は、本棚を通じた「居場所」の創出といった点がしゅうなんまちなか保健室の作り方へのヒントとなり、リンクワーカーが常駐し、相談・社会参加・つながり支援を実施出来る様になりたいと感じ、コミュニティとのつながりが制度の隙間を埋めることもできると感じました。

みんなだいかい大学での障がい・疾患の有無に関わらず、誰でも講師・生徒になれる市民大学は、自己表現や共通の関心でつながる機会となるため、140名以上講師体験を通じ、興味関心が共通の人々とつながりを作る機会になっている驚きと垣根を外すことが大切と伝わりました。

コミュニティ共創での「ゆるいつながり研究室」は研究とあって居場所・つながり・生きがい・役割をつくるなどのキーワードがつながりを生み多職種の集いから、社会課題がテーマとなり7つのコミュニティが生まれたことに人が持つ良い方向にものごとを徐々に育てていくつまり、「受け手」から「届け手」へ変化する当事者性も重要と気付きました。

社会的処方(Social Prescribing)では、医療者が患者をリンクワーカーにつなぎ、社会的な解決策(コミュニティや活動)を処方するアプローチ方法について教えていただきました。ここは守本先生の言葉を借りてお伝えしたい。

本棚からつながる物語

この保健室の場をつくっているのは、図書館や銭湯を経営する方々。銭湯を起点に広がった地域のつながりが、本屋・図書館・保健室へと連なっている。本棚のオーナー制度もユニークだ。月2,400円で97人のメンバーが関わり、本を借りた人が感想を書いて返し、また別の人へつながる。その循環の中で「人と人」「本と人」が出会っている。「本との出会いもいいけれど、人との出会いが本当にうれしくて」。あるオーナーは笑顔で話す。「表現できるって、健康にもいいですよね」

つなぐ役目は、“ドラえもん”

保健室の要ともいえる存在が「リンクワーカー」だ。これまでに1,500件以上の相談を受け、そのうち180件ほどがリンクワーカーへとつながったという。病気、メンタル、家族関係、そして意外に多いのが「グリーフケア」―家族を亡くした方の相談だ。「社会的処方って、ドラえもんみたいなんです」と話すのは運営メンバーのひとり。「のび太を救っているのは、道具じゃなくてドラえもんという存在そのもの。今の社会に足りないのは、その“存在”なんじゃないかと思うんです」支援制度やサービスは増えているけれど、「伴走する人」が減っている。そんな中、リンクワーカーがその空白を埋めている。ケアマネ、障害支援専門員、社協職員など、さまざまな立場の人たちが“ドラえもん的存在”として育つよう、研修も始まっている。

図書館と本屋と映画館と

この日、紹介された取り組みの中には、地域の映画館と連携し、「映画を見る日を出席扱いにする学校」もあった。不登校の子どもたちが、「本棚」や「映画」や「屋台カフェ」などを通してゆるやかに社会と再接続する試みが広がっている。ある大学生は、訪問をきっかけに将来の道を考えるようになった。ある人は、自身のグリーフ体験をもとに会を立ち上げた。

“参加者”が“支える側”になる。そんな循環も生まれている。

「つながりが必要だからつながろう」ではなく、「こういう場なら、なんとなく行ってもいいかも」―そんなきっかけの連鎖が、社会的処方を支えているのだ。

だいかい文庫から全国へ

この取り組みの核とも言えるのが「だいかい文庫」だ。保健師とリンクワーカー、市民が協働し、「誰もが頼れる場」を地域に根づかせている。今後は市外にも広げるために、フランチャイズ的な展開も視野に入れているという。地域の中で“ドラえもん的存在”を育てること。困りごとの“かかりつけ”をつくること。それは、制度の隙間を埋め、まち全体でウェルビーイングを支えるモデルにもなりうる。病院に行くほどではないけれど、なんとなくしんどい。誰かに話を聞いてもらいたいけど、どこに行けばいいかわからない。そんな思いを抱えた人たちが、ふらっと立ち寄れる場所が、ここにはある。そしてその場所は、“図書館”でもあり、“保健室”でもあり、“だれかの家のような空間”なのだ。

「“困っている人だけが行く場所”になってしまっているのは、もったいない」。ふらっと立ち寄れたり、誰かと会える場所。そんな、図書館のような“絶妙な距離感”があるといい、と。デザインという視点からのまちづくりでは、医療・福祉にとどまらず、他分野に連携し、地域全体をケアの空間に変えていくことも暮らしの保健室の役割と感じとりました。

ケアまち実験室というコミュニティづくりで大切なことは実験的コミュニティと医療福祉専門職だけでなく、医療以外の多職種などが参加することできたり、ゆるやかなつながりと「わくわくと小さな挑戦」を大事にするとよいことなど、様々な仕組みづくりはわくわくしながら考えていくサイクルのようであり、周りの人が解決することでもないが伴奏しながら共に歩む仲間になることも伝えられました。

守本先生の講演は、孤独や孤立といった社会課題に対して、単に医療や福祉のサービスを提供するのではなく、人と人、地域と人がつながり直す「場」と「関係性」の再構築を通じて取り組むという、先進的で実践的な視点を提供しています。

この講演を通じて、「ケアは制度ではなく暮らしの中にあるべきもの」というメッセージが強く伝わってきます。地域で何ができるか、自分に何ができるかを問い直すきっかけにもなる内容です。

座談会レポート

「また会いたい」と思えるつながりを

2025年6月8日、講演会後に開催された座談会では、「地域とつながる」「支援のあり方」「孤独・孤立への対応」といったテーマをもとに、医療・福祉・行政・地域活動に関わる多様な立場の方々が語り合いました。豊岡市や遠方からの守本先生、この町で今れ育った原田先生、この会を主催された小野先生、3人の医師による熱気と想いに満ちた時間となりました。

「繋がりを処方する」という視点

守本先生は、「望まない孤独や孤立」があることを指摘し、重要なのは「本人が望む形のつながり」であると話されました。強制的な関係ではなく、選択可能な関係、つまり「選べる繋がり」を増やすことが支援の第一歩であると。

また、「また会いたいと思えることが答え」という言葉が、座談会全体を象徴するように響きました。支援とは、制度や専門性だけではなく、「もう一度会いたくなる」ような関係性の中にあるという新しい見方ができました。

支援の距離感と「おせっかい」

原田先生のへき地医療支援部の話からは、「支援にはちょうどよい距離感がある」こと、そして「おせっかい」も大切なつながりの一つであるという見解が共有されました。「おせっかいは時に煙たがられるけれど、声をかけられない人に寄り添う手段でもある」と。誰かが“聴きナス”になってくれる存在、つまり静かに見守りながら関わり続けてくれる人がいることで、人は安心できるのですと人と人との距離感も大切なことをお伝えいただきました。

「リンクワーカーになりたい」という声

会場では「リンクワーカー」という言葉が繰り返し登場しました。リンクワーカーとは、地域の資源を把握し、必要な支援先へ人を“つなぐ”役割です。「何をしていいか分からないけれど、わくわくする」「ニコニコしていたい」という言葉に象徴されるように、支援の出発点は専門性だけではなく、“地域と人を知りたい”という素朴な気持ちでもあるといったことを知ることができました。

「ごちゃ混ぜ」から生まれる面白さ

ドクター3人を含むメンバーが「レアキャラ」と司会の藤本氏より称されながら話されたのは、医師に限らず他職種と混ざり合うことの面白さでした。「枠を壊してワクワクする」「美味しい・楽しい・可愛いを大事にする」といった柔軟な発想から、枠組みを超えた新しい支援やつながりが生まれていく話はわくわくしました。

守本先生の言葉:地域資源の「見える化」と「連携」

「地域には資源があることをまず知ること」「壁に当たったらまたみんなで考えること」が地域支援の現場では欠かせません。認知症の診断や孤立の把握についても、調査や評価にとどまらず、その後どう“つなぐか”が問われます。本人の同意を得て、寄り添いながら伴走し、継続的に関わることの重要性が改めて共有され地域資源をみつけることもこれからの活動には大切なことを学びました。

原田先生の言葉:「安定がゴール」

原田先生は、ご自身の原点として「鹿野のばあちゃん家」の話を紹介。「お店に行って、お茶を飲んで、何も買わずに帰る」。そんな気軽で自然な場の中に、支援やケアの本質があると語りました。医療従事者は“解決”を求めがちだが、リンクワーカーは“安定”を目指す。この違いが、支援の在り方を柔らかく、持続可能なものにしていくのだと経験を通しての言葉はうなづく方も多くありました。

小野先生の決意:「暮らしの保健室」を目指して

最後に、小野先生が語られた決意が、会の締めくくりとして印象的でした。

「原田先生のばあちゃんの話じゃないけれど、“まちなかの暮らしの保健室”のような、自由に来て話せる、寄り合いの場をつくっていきたい。そこは何かを解決する場ではなく、ただ“いる”ことが許される場所にしたい。」

この言葉には、「支援とは構えずに、自然につながること」「解決ではなく共に在ること」の大切さが込められていました。しゅうなんまちなか保健室のこれからを示していただきました。

司会からの結びの言葉:つながりの“種”は蒔かれた

今回の座談会では、「繋がり」や「地域支援」のあり方について、多くのヒントや問いが共有されました。「リンクワーカーになりたい」「また会いたいと思える関係を目指したい」「枠を超えてワクワクしながら支援したい」といった声の数々は、すでに地域に新しい“種”をまいているようにも感じられました。

これから、それぞれの場所で、その種が育ち、また誰かとつながっていくそんな未来に期待が高まります。